バッテリー・電気の

技術マガジン

バッテリー・電気の

技術マガジン

エネルギーとしての「電気」の特徴からはじめ、電池の役割と種類、運用の注意点、充電のメカニズムや保守についてなど、産業における電池利用に関するあらゆる基礎知識をステップアップで解説します。

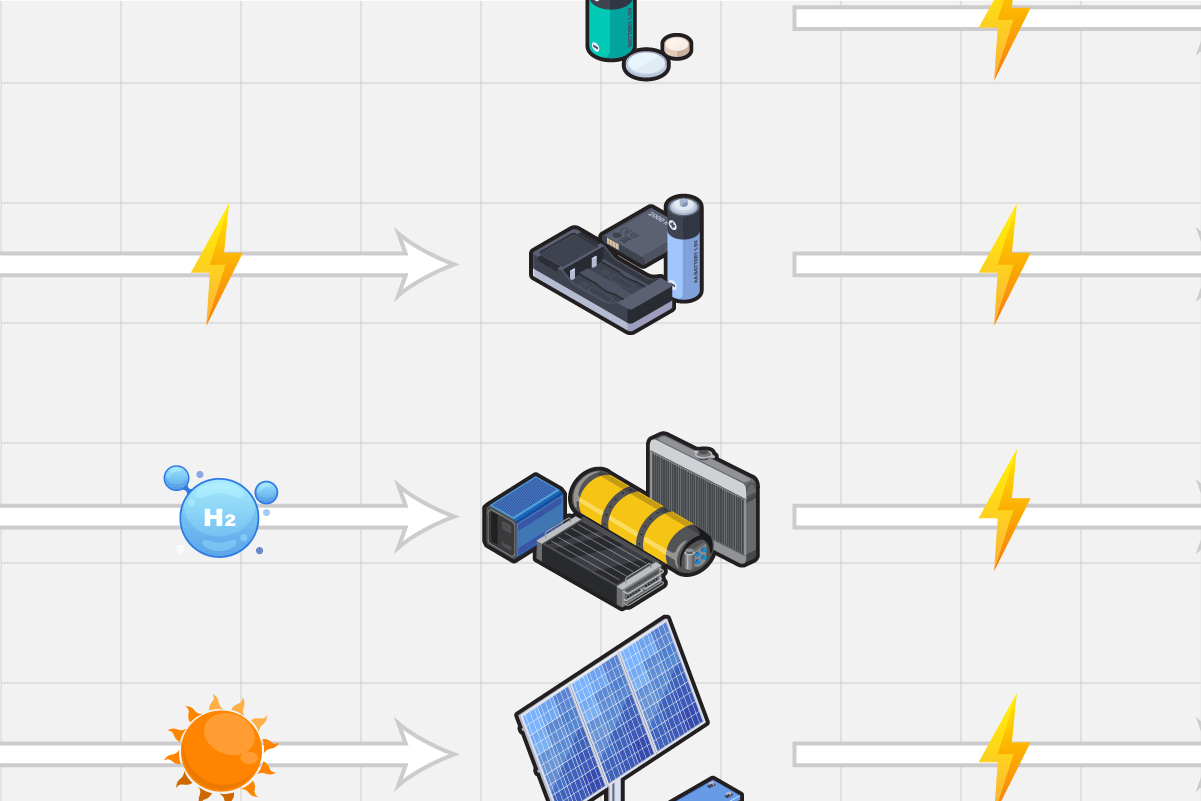

電池という言葉の定義について 「電池」とは、デジタル大辞泉によれば「物質の化学反応または物理反応によって放出されるエネルギーを電気エネルギーに変換する装置。ふつうは化学電池をさし、充電できない一次電池、充電できる二次電池、燃料電池などがある。物理電池には光電池・太陽電池などがある。」となっています。

「電池」の動作形態 電池は、大雑把には直流の電気エネルギーを送出する装置な訳ですが、電気エネルギーの元となるもので、大きく三種類に分類できます。 一つ目は化学反応のもとが電池内に用意されていて、必要に応じて反応により電気エネルギーとして取り出すもので、マンガンなどを用いる「一次電池」と呼ばれるものです。

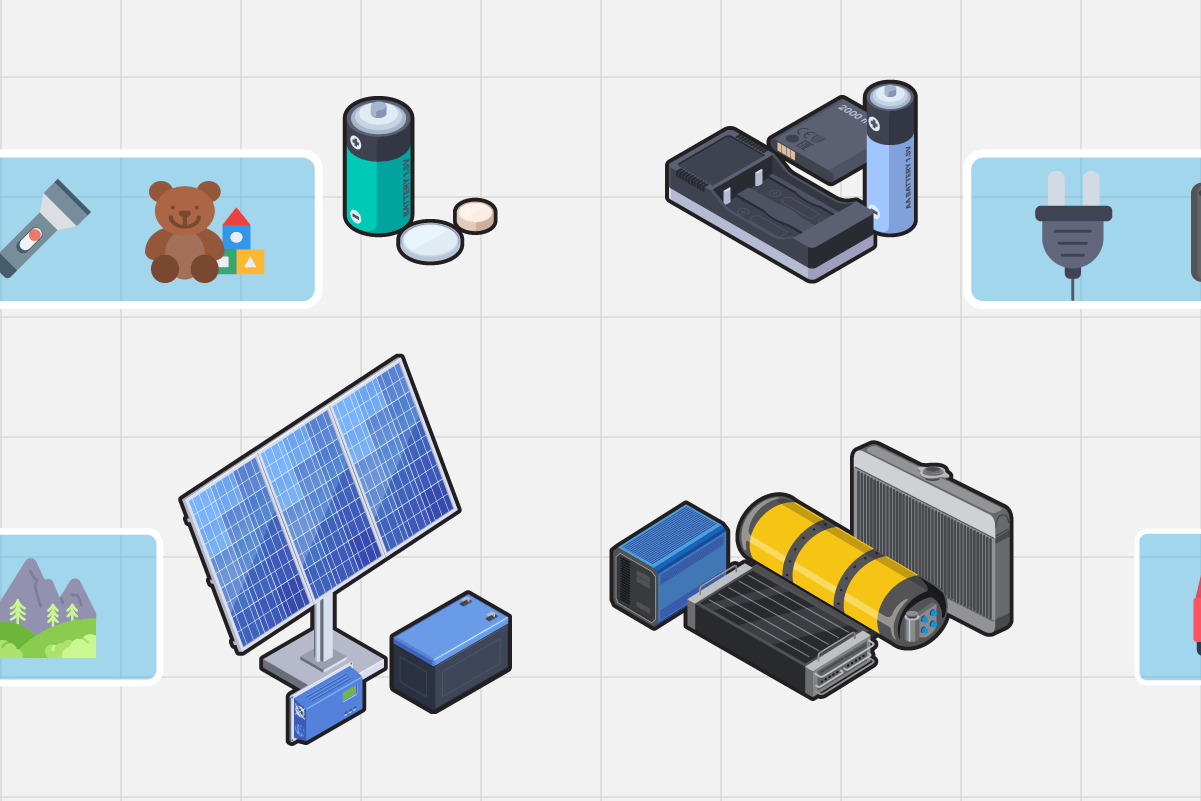

電池の大雑把な分類 電池を、使い道によって大雑把に分類すると、使い切りの「(化学)一次電池」、電気エネルギーを入れたり出したりできる「二次電池」と、外部から供給される他のエネルギー源を元に電気を生み出す「燃料電池」や「太陽電池」に分けることができます。

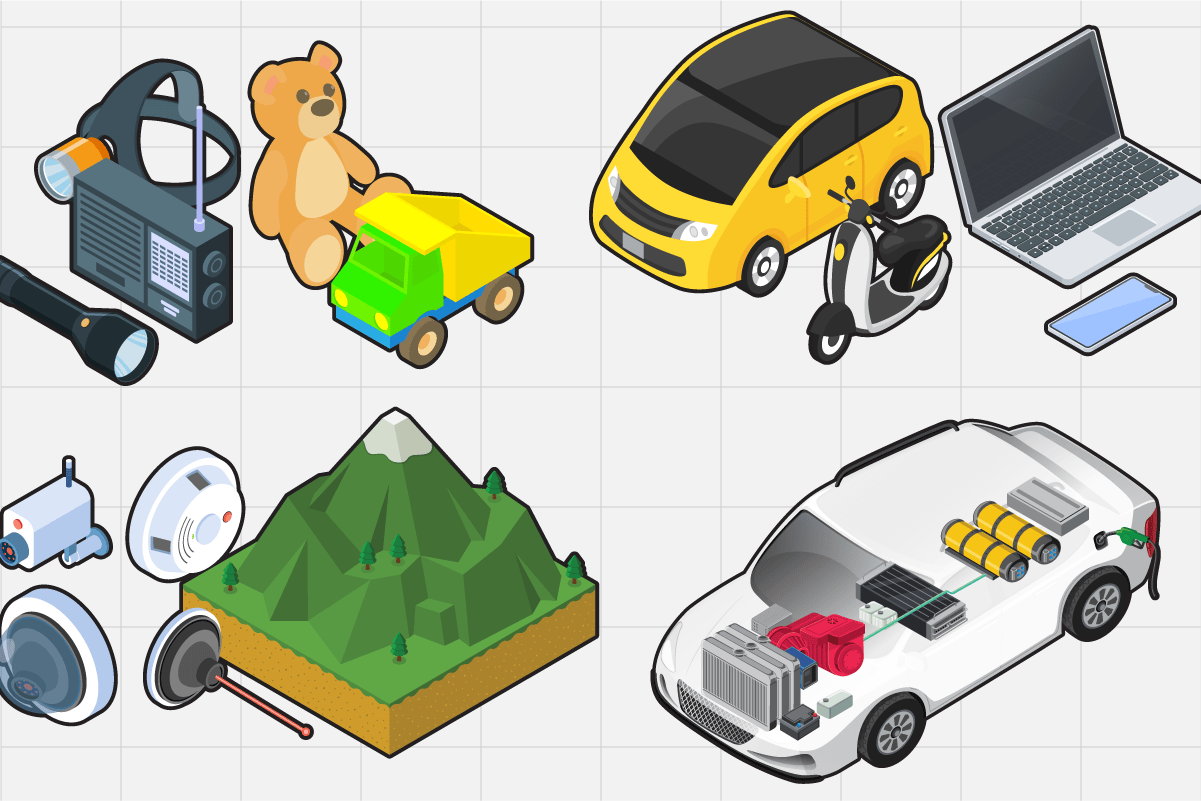

電気を用いて動作するもの 「電気」は、使いやすいエネルギーです。なにをもって使いやすいかとするかは、「容易に他の形のエネルギーに変換できる」というものが最初にあげられます。スピーカーからの音、LEDなどの照明器具からの光、モーターを用いた運動といった変換が容易に可能であり、細かい制御もできます。大きな音や小さな音、高い音や低い音といったバリエーションも自在です。

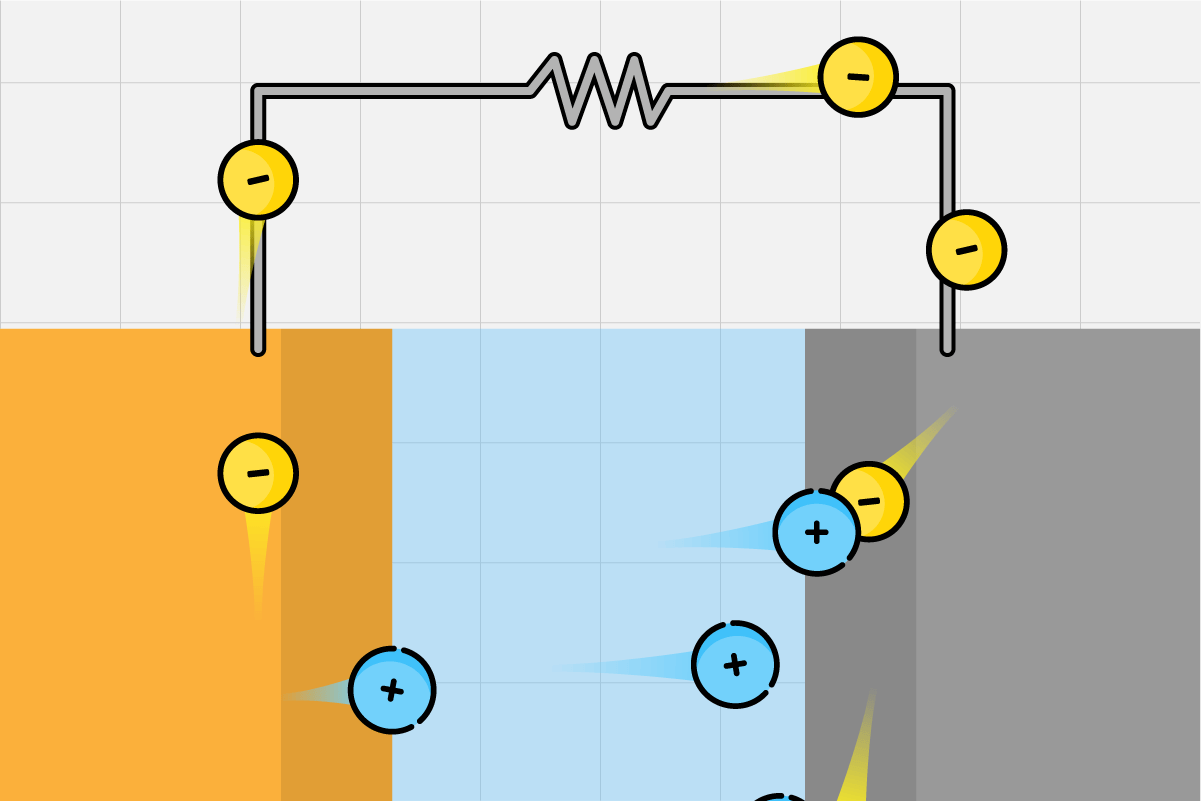

電池というものを大雑把に示すと 電池というものを大雑把に示すと『どうにかして電子を送り出す』というもので、電子を送り出せるような状況にする手段が電池の実現方法としての種類となります。 イオン化によるもの