「電池」の動作形態

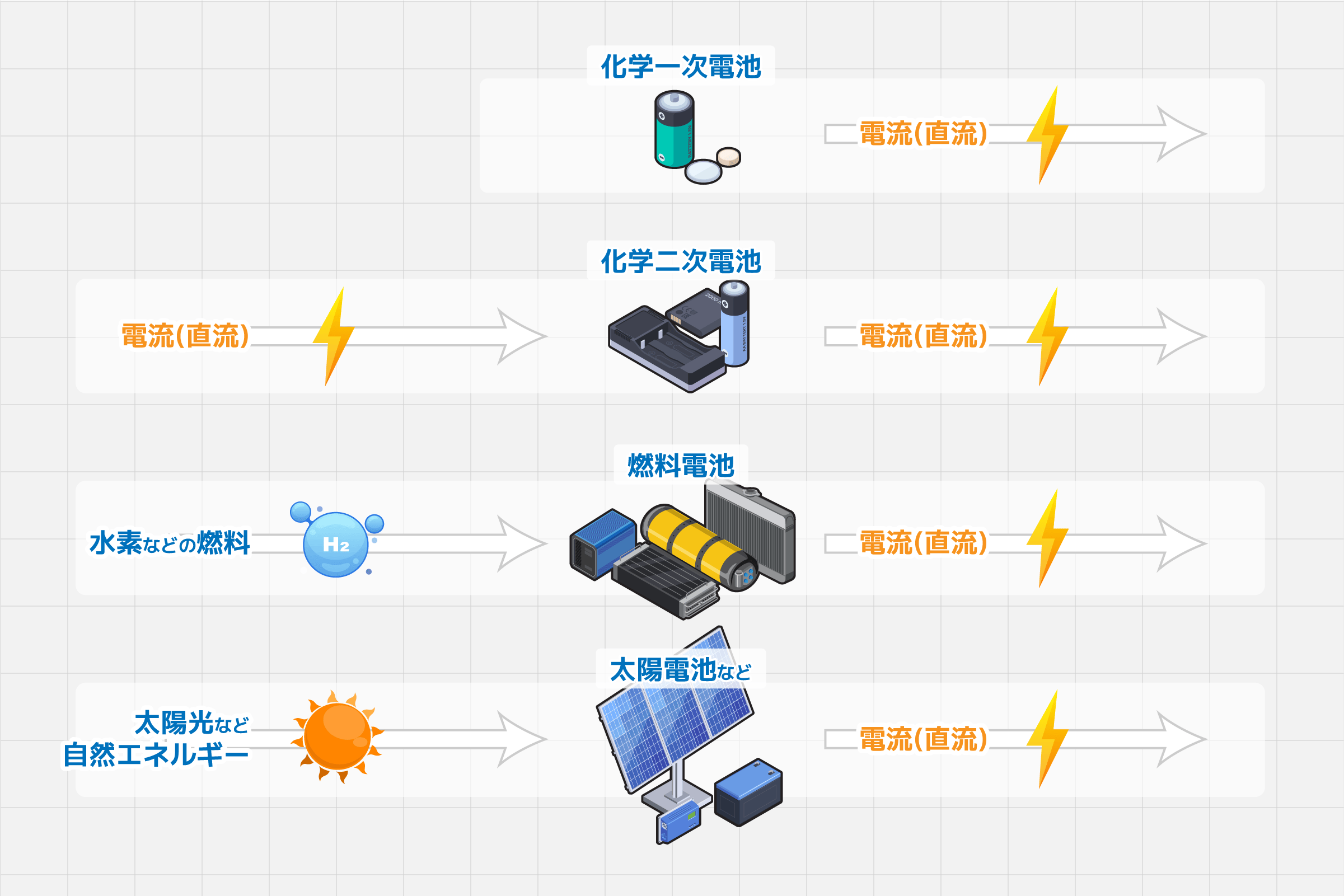

電池は、大雑把には直流の電気エネルギーを送出する装置な訳ですが、電気エネルギーの元となるもので、大きく三種類に分類できます。

一つ目は化学反応のもとが電池内に用意されていて、必要に応じて反応により電気エネルギーとして取り出すもので、マンガンなどを用いる「一次電池」と呼ばれるものです。

二つ目は、外部から電気エネルギーを供給し、それを化学反応の形で蓄積しておいて、必要に応じて逆の反応により電気エネルギーとして取り出すもので、ニッケル水素やリチウムを用いる「二次電池」と呼ばれるものの多くがこれに該当します。ちなみにリチウムを用いるものは二次電池だけではなく、一部の一次電池でも使用されています。

そして三つ目は、周囲に存在する何らかのエネルギーを電気エネルギーに変換するもので、ポピュラーなものとしては、太陽光などの光を用いて電気エネルギーを送出する「太陽電池」があげられます。周囲に存在する何らかのエネルギーについて、太陽光のような「自然」を用いるもののほかに、発電目的であえて用意するものもあり、こうした類の例として「水素燃料電池」があげられます。

「電池は持ち歩くもの?」

一昔前までは「電池」といって最初に思い浮かべるものは、単一から単三までの乾電池(一次電池)であったと思われます。ものによっては単四を使うモノありますが、流石に単五はポピュラーとは言えませんでした。現在、こうした乾電池と同じような使い方をするものは、リチウムなどによるバッテリですが、利用方法における大きな差は「電池交換を頻繁に行わない」というもので、モノによっては「そもそも交換を想定していない」ということもあります。このため電池を単体で連想すること自体が難しくなってきているとは思います。

しかし、単一から単四までの乾電池は、いまだに家電量販店などに行けば普通に目にしますので、いまでも「電池」というと乾電池を連想することではあるかと考えられます。

あまり一般の目には止まりませんが、データセンターの非常用電源の一部には電池が使われています。電力会社から供給される商用の電源が、何らかの理由によって停電した場合、主に二次電池を用いて構成する蓄電池で一時しのぎを行い、その稼いだ時間で自家発電を起動します。

この他、自動車などでもエンジンの起動に用いる電力はバッテリとしての二次電池を使用していますが、リチウムを用いるなどした二次電池はエネルギー密度も高く、最近ではその電力をもって自動車自体を動かず所謂EV(電気自動車)も頻繁に目にするようになっています。

電池は主に、移動するがために商用の電源がつかえないものや、停電などにより商用電源による電力の供給が止まったときなどに用いるものとなります。

他にも商用の電源が用意できない場所に設置するセンサーなどの機器でも電池を用いることがあります。