電池という言葉の定義について

「電池」とは、デジタル大辞泉によれば「物質の化学反応または物理反応によって放出されるエネルギーを電気エネルギーに変換する装置。ふつうは化学電池をさし、充電できない一次電池、充電できる二次電池、燃料電池などがある。物理電池には光電池・太陽電池などがある。」となっています。

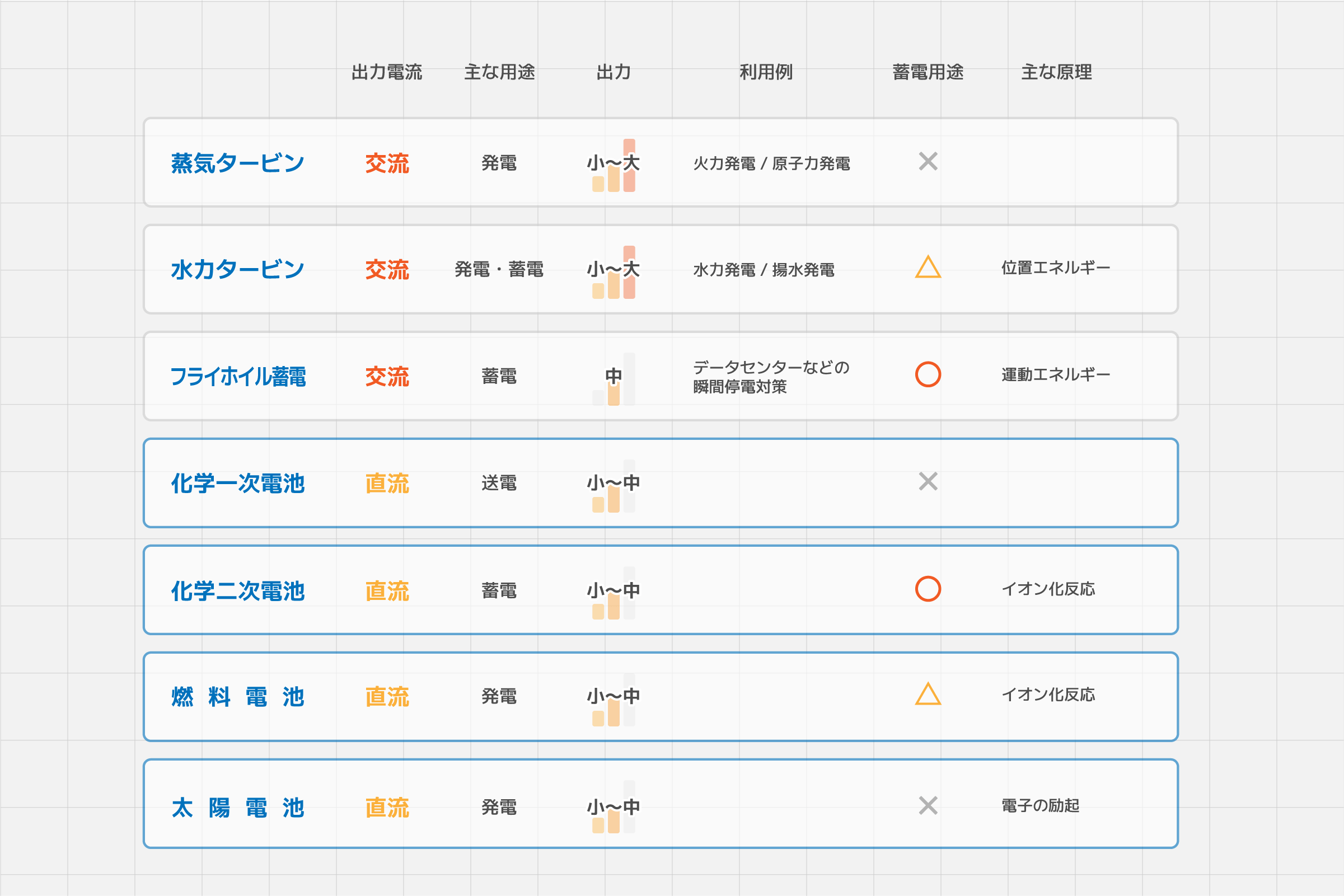

物理反応によって放出されるエネルギーを電気エネルギーに変換する装置であるならば、水を沸騰させて水蒸気に変換し、その増加した体積による圧力でタービンを回して電気を得る、いわゆる「発電機」でも電池と呼んでよいような気もしますが、こうしたものを電池とは呼びません。

呼称に関して微妙なものとして「フライホイール蓄電」があります。これは英語名称が「Flywheel-Battery」からきているものと思われますが、別名が「フライホイール・エネルギーストレージ(FES: Flywheel Energy Storage)」であることから別物と考えて差し支えないでしょう。

「なんらかの作用」の種類について

電池と呼ばれるものの動作を考えると、「なんらかの作用」によって電子が動き、その電子の動きをもって『直流の電気エネルギーとして送出できる装置』とみることができます。

こうした電子を動かす「作用」の手法が電池の種類の大枠で、大きくは「イオン化作用」によるものと「電子の励起」によるものに分かれます。大半は「イオン化作用」によるものですが、「電子の励起」を用いるものとしては太陽電池があります。

また、「水素燃料電池」は、その名称から水素と酸素の混合気体に点火してタービンを回しそうに聞こえますが、実際はイオン化反応であり、タービンは使わず直流の電気を生成します。

「直流であること」の意味

電力会社から供給される電力は一般的に交流ですが、末端機器では多くの場合直流に変換されて使用されます。交流は高電圧で長距離を送電し、使用地点近くで降圧できる利点がありますが、機器内部では直流が必要になるためです。

そのため、「電池」では用途に応じた直流電圧と容量を満たす多様な種類が必要となります。機器の大きさや目的に合わせて電圧・容量を選ぶことが、電池選定のポイントです。