電池というものを大雑把に示すと

電池というものを大雑把に示すと『どうにかして電子を送り出す』というもので、電子を送り出せるような状況にする手段が電池の実現方法としての種類となります。

イオン化によるもの

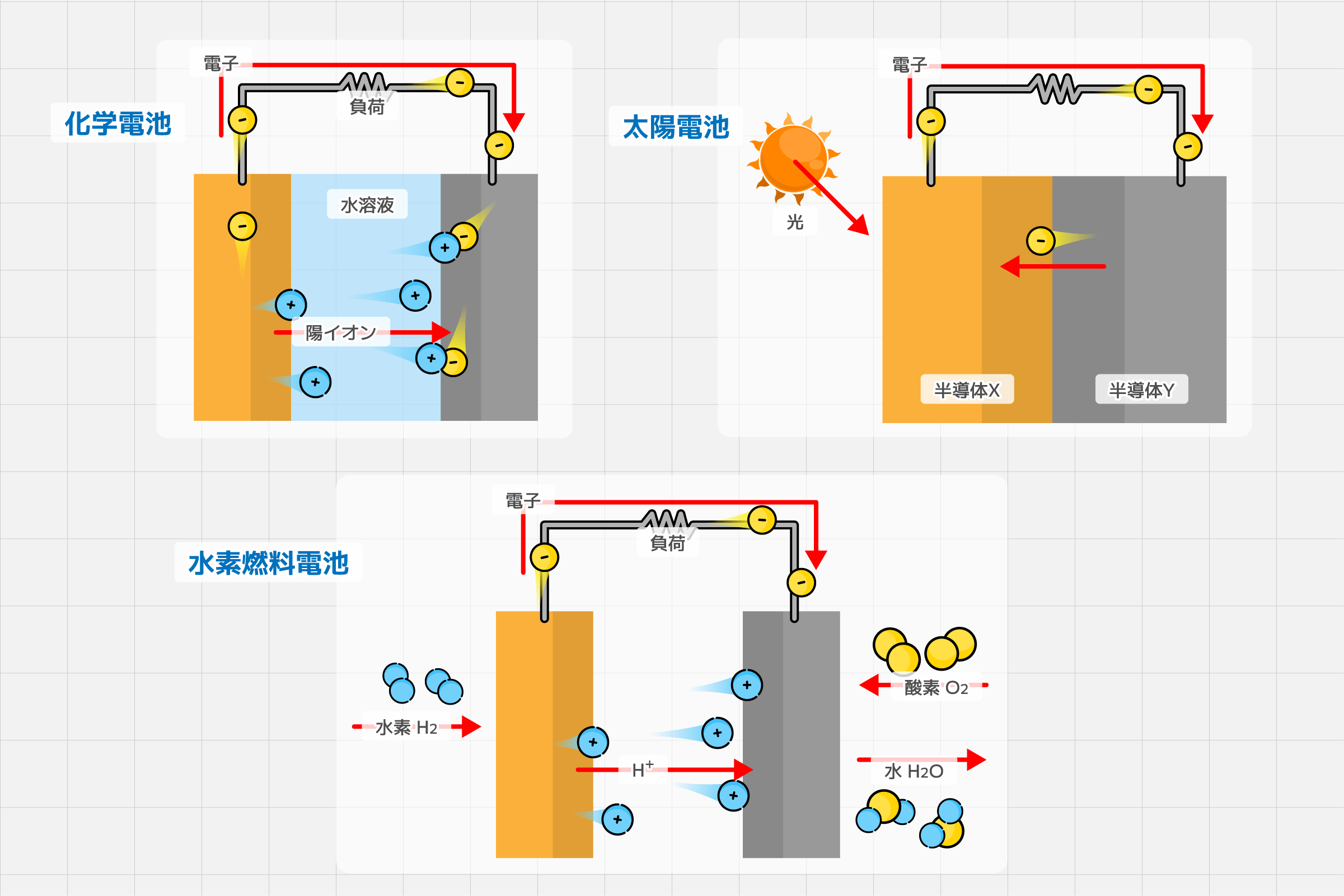

一次電池や二次電池では、電池に負荷を接続することで、負極側の化合物(電極)から電子が離れて電線に流れ出します。負極側の電極化合物は「隙あらば電子を手放そう」としているため、負荷の接続によって電子の逃げ道ができると電子の放出を始め、電子を手放した残りは陽イオンとなって電解液中を移動し、正極側で電子を受け取って安定化します。これが電池の放電です。

負極側で電子を手放せるものが枯渇すると「電池が空になった」状態となります。二次電池では負極に電子を強制的に流し込むことで放電と逆の反応を起こし、最初の状態に戻すことができます。これが充電であり、反応できるものがなくなると「満充電」となります。

水素燃料電池などもイオン化を利用して電気を生成します。

励起によるもの

異なった種類の半導体を張り合わせ、そこに光を当てることで半導体間を電子が移動し、電池としてみた場合に電気が生成されている状態となります。イオン化と似ていますが、外部からのエネルギーによる電子の励起であることと電解液を使わないため、「イオン」の表現はあまり用いられません。

電子の励起は光だけでなく熱でも行われ、異なる半導体で温度差による励起差を利用する「ゼーベック効果」を用いた熱電池もあります。ただし生成できる電気の量はごくわずかで、小型センサーなどに限られます。