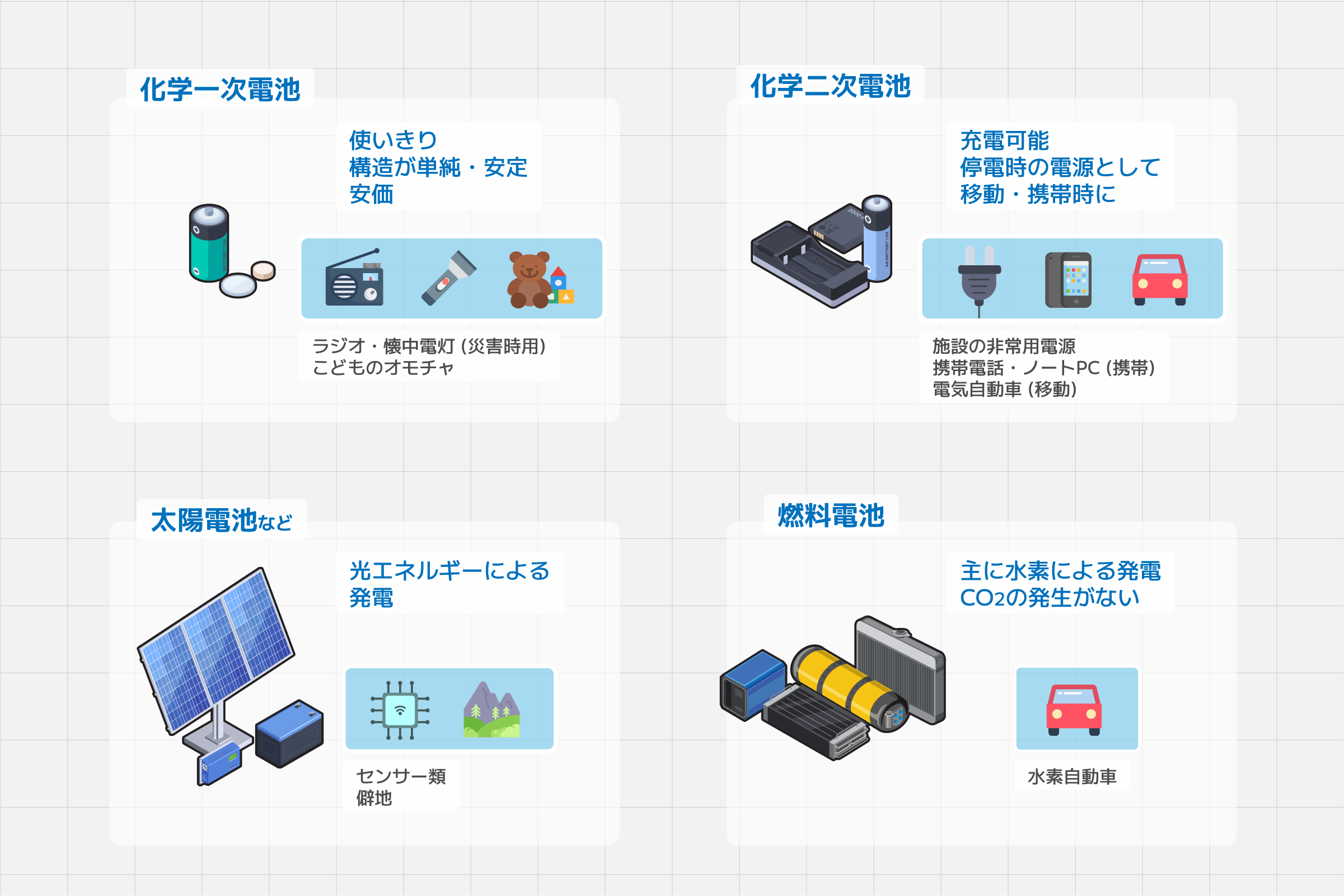

電池の大雑把な分類

電池を、使い道によって大雑把に分類すると、使い切りの「(化学)一次電池」、電気エネルギーを入れたり出したりできる「二次電池」と、外部から供給される他のエネルギー源を元に電気を生み出す「燃料電池」や「太陽電池」に分けることができます。

(化学)一次電池

一次電池は、電池内部に電気エネルギーの元となるものが事前に充填されていて、使用後に「電池が空になった」状態になると廃棄するという使い方を行うもので、マンガン乾電池やアルカリ乾電池、一部のリチウム電池がこれに当たります。

(化学)二次電池

二次電池は、一次電池と同様に電気エネルギーの元が充填されていますが、「電池が空になった」時でも電気を補充することで元の状態に戻せる、つまり「電気を出し入れできる」ものです。代表例として一部を除くリチウム電池やニッケル水素電池があります。

燃料電池

燃料電池は「燃料」を用いて電気を生成するもので、燃料を消費するたびに補充が必要です。一般的な発電所のタービン方式ではなく、イオン化を用いた電子の移動により直流電力を得る仕組みで、水素燃料電池では反応後に生じる「燃えカス」として水が生成されます。

太陽電池

太陽電池は太陽の光を「燃料」として直流電力を生成します。蛍光灯など他の光源でも発電可能であり、燃料の補充を必要としない点が燃料電池と異なります。手のひらサイズから大規模なメガソーラーまで、用途に応じた多様な規模で利用されています。

ただし、この方式は「燃料を貯めておくこと」が出来ないため、他の電池と異なり燃料の供給状況、太陽電池においては日の当たり方で発電量が変動してしまう欠点があります。