電気を用いて動作するもの

「電気」は、使いやすいエネルギーです。なにをもって使いやすいかとするかは、「容易に他の形のエネルギーに変換できる」というものが最初にあげられます。スピーカーからの音、LEDなどの照明器具からの光、モーターを用いた運動といった変換が容易に可能であり、細かい制御もできます。大きな音や小さな音、高い音や低い音といったバリエーションも自在です。

このため、多くのシーンで電気を利用した機器が用いられます。

停電しても使い続けたい場合

常時電気を使用する機器は、コンセントに接続して電力会社からの電気を利用します。しかし、落雷などの自然障害で停電することもあります。

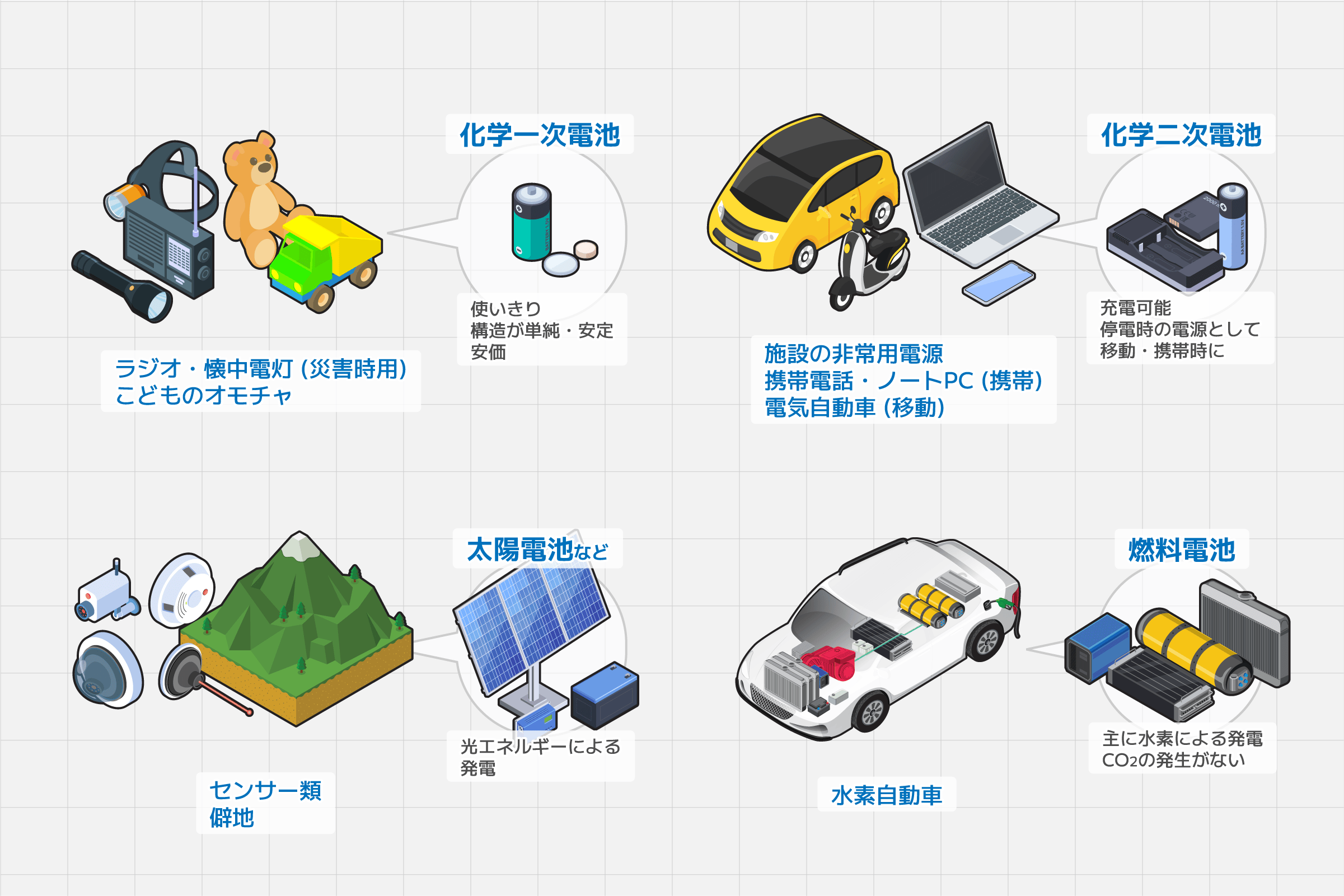

病院の手術室やデータセンターのように、24時間365日運用を続けねばならない施設では、停電中も運用を継続したい場合があります。急な停電時には自家発電が起動するまでのつなぎが必要となり、この用途に二次電池が用いられます。

二次電池は通常は待機状態ですが、停電時には即座に電力を供給でき、充放電回数をそこまで重視しないため、設備規模の大きい用途でも適しています。

持ち歩く・移動する場合 ケース1

携帯電話やノートPCなど、コンセントに常時つなげない機器は二次電池が最適です。普段はバッテリーで駆動し、使用後やバッテリー残量が減った際にコンセントで補充します。

この用途では充放電回数が多く、重量や体積が重要になるため、エネルギー密度の高いリチウムイオン電池などが採用されます。

また、EV(電気自動車)も同様に二次電池を主電源とし、充電ステーションで補給します。

持ち歩く・移動する場合 ケース2

ノートPCはコンセント接続での利用ケースもありますが、EVは充電中以外は常にバッテリー駆動です。電池への充電は単なる「燃料補給」として扱われ、運用形態としては燃料電池でも同様となります。

水素燃料電池車(FCV)は、水素と酸素の化学反応で直流電力を生成し、EVと同じくモーターを駆動します。

通常は保管しておいて非常時に利用する場合

緊急持出袋の懐中電灯やラジオなど、保管時にコンセント接続が難しい機器では一次電池が一般的です。災害時などの利用を想定し、再充電の手間を省きます。

子ども向けのオモチャでも、価格や扱いの簡便さから充電回路を持たない一次電池が選ばれることがあります。

電源を用意しにくい場所での利用

センサー類など、定期的に電力を使うがコンセント設置が困難な場合は、エナジーハーベストと呼ばれる方法で自然エネルギーを利用します。主に太陽電池を用いるケースが一般的です。

ただし太陽光は安定供給が難しいため、生成した電力を二次電池に蓄えつつ運用し、夜など太陽光が得られない時は蓄積した電力を利用するハイブリッド運用が一般的です。